Luciana

Madrid Cobeña

Economista.

Docente investigadora de la FEVP.

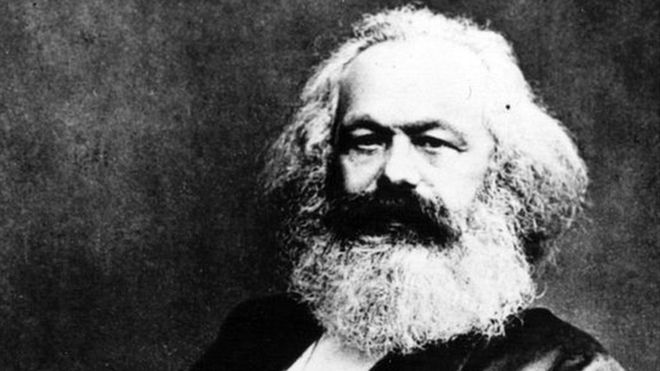

“…la relación entre capital y trabajo asalariado

determina el carácter total del modo de producción”. (K. Marx. El Capital).

Resumen

La presente nota

aborda la interpretación que hace la economía burguesa del trabajo asalariado y

explica que tal como se muestra la forma capitalista de producción, esta

relación social asimétrica entre trabajador y propietario se presenta como una

forma universal y “natural”. La

construcción que hace la economía burguesa sobre esta relación de intercambio

entre trabajo asalariado (Tw) y capital (K) es puramente en el ámbito de la

circulación de mercancías (mercado laboral), quedando así, resumida a un análisis

sólo descriptivo, suponiendo además la libre concurrencia entre oferentes y

demandantes de fuerza de trabajo, que no hay distinción entre trabajo

asalariado y trabajo sin más, es decir, resultando ambas definiciones

idénticas, sin diferenciación histórica.

En este sentido, se plantea que de dicha relación resulta la esencia de

la producción capitalista.

La producción

capitalista

El capitalista

no es capitalista porque posea dinero. El trabajador posee también el dinero de

su salario y nunca deja de ser asalariado. Para que el dinero se convierta en

capital tienen que darse las premisas de la producción capitalista, cuyo primer

fundamento histórico es la separación entre medios de producción (Mp) y fuerza

de trabajo (Ft). De modo tal que cuando la producción de mercancías, ha

adquirido la forma general en el proceso de producción; es decir, cuando el

dinero se cambia (compra) por la fuerza de trabajo, como si el trabajador

“alquilara” por horas su potencia, recibiendo por esto un pago (salario)

–quedando el trabajo como trabajo asalariado-, cuando las condiciones objetivas

que constituyen el conjunto del proceso de producción y sus resultados (las

mercancías) se enfrentan al trabajo mismo como potencias autónomas dotadas de

vida propia; en estas condiciones es que aparece la figura del capital, y el

dinero mismo en manos del empresario ya es capital por su finalidad productiva

(Azcurra, 2017).

Este proceso que

es particular del modo de producción capitalista (no hay otro que reproduzca

tales condiciones), es presentado por la economía burguesa como un hecho

cotidiano, normal natural. La pérdida que sufre la clase trabajadora de sus

condiciones objetivas de producción, se presenta como la autonomización de

éstas bajo la figura de capital, es decir, representa la posibilidad de que los

capitalistas puedan disponer de ellas como si fuera su propietario “natural”.

De modo que, “…desde que el proceso de

trabajo comienza, todas las fuerzas productivas del trabajo social se presentan

como fuerzas productivas del capital, así como la forma social general del

trabajo aparece en el dinero como propiedad de una cosa. Así la fuerza

productiva del trabajo y sus formas particulares se presentan ahora como

fuerzas productivas y formas del capital, del trabajo materializado, de las condiciones

de trabajo objetivas materiales que, como figura así autonomizada, se

personifican en el capitalista, frente al trabajo viviente. De modo que el

capitalista mismo sólo es una potencia como personificación del capital”. (Marx,

Théories sur la Plusvalue, 1980).

En este sentido,

el trabajo que hace todo en el proceso se ve desplazado, quedando los medios

materiales de producción y el dinero como los motores del proceso, que están en

manos del empresario, lo que conduce a lo siguiente: el trabajo parece nada y

el capital parece todo, el capital es lo principal y el trabajo lo secundario;

lo creado por el trabajo se sobrepone como si adquiriera vida propia.

Trabajo asalariado ¿Qué sostiene la economía burguesa?

(Lo visible)

En la actualidad

es imposible encontrar en los manuales de economía burguesa una exposición

teórica sobre el trabajo asalariado (Tw). Se parte de su existencia con total

desaprensión y naturalidad poniendo énfasis en su productividad; abundancia o

escasez; participación en el crecimiento; desempleo; calificación; etc. y nada

absolutamente nada de examen teórico de la cuestión.

Entonces, se

precisa una definición a partir de lo

“inmediato”: pago por el uso de una capacidad del trabajador para producir

mercancías durante la jornada laboral. El trabajador “trabaja”, el K ordena,

vigila y se apropia de los resultados del proceso productivo: mercancías y su

valor. Para el capitalista, pagar salario es una “inversión”, debe pues

“recuperar tal inversión” con un plus = ganancia, de lo contrario todo el

movimiento carecería de sentido.

Como una

aproximación a la interpretación que se hace sobre el Tw, se precisa la

definición que la economía burguesa ha difundido sobre el salario; es un pago

“natural” por el trabajo, determinado en el mercado por la interacción libre de

la oferta y la demanda (Seldon y Pennance, 1968).

Sobre la

fijación del salario, Engels siguiendo a Marx se refería de la siguiente

manera: “Considerando que, según los

economistas, el salario y la jornada los determina la competencia, la justicia

parece exigir que ambas partes sean puestas, desde el principio mismo, en

igualdad de condiciones. Pero no sucede así. Si el capitalista no ha podido

entenderse con el obrero, se encuentra en condiciones de esperar, viviendo de su

capital. El obrero no. No tiene otros medios de vida más que su salario, y por

eso se ve obligado a aceptar el trabajo en el tiempo, el lugar y las

condiciones en los que lo pueda conseguir. Desde el principio mismo, el obrero

se encuentra en condiciones desfavorables. El hambre lo coloca en una situación

terriblemente desigual. Pero, según la economía política de la clase

capitalista, esto es el colmo de la justicia”. (F. Engels, 1971).

La relación que

se establece desde los postulados de la economía burguesa, entre oferentes y

demandantes asume la apariencia de una transacción común de compraventa: el

capitalista “compra” una mercancía (T; trabajo) con su dinero (D) y el

trabajador la “vende” por dinero que le llega bajo una modalidad especial, bajo

la forma de salario (W). Es, pues, un intercambio simple, cada uno obtiene un

equivalente. Surge, entonces, una relación contractual de hecho entre partes

aptas para un “servicio” laboral, o sea entre personas que se presentan como

jurídicamente iguales. Este es el momento

formal de intercambio de la fuerza de trabajo (Ft).

En este

intercambio no se vende una “cosa, material, objeto”, sino una capacidad,

potencia o aptitud siempre por un tiempo determinado establecida como jornada

de trabajo. El cambio es entre el capitalista propietario de un patrimonio

dinerario y la fuerza de trabajo como capacidad de actividad “potencial” porque

aún no ha sido utilizada. De esto se

desprende que lo que se compra y vende es el “valor de uso” de la Ft.

El capitalista,

por tanto, adquiere en este intercambio simple el derecho de disponer del

trabajo ajeno y por esto paga en el salario, el valor de la fuerza de trabajo

que, en términos analíticos es equivalente al valor de los medios de vida y de

subsistencia del trabajador. Esto aparece en la construcción económica

tradicional burguesa como una remuneración adecuada y en general como un

proceso equivalente entre la partes, y conforme al derecho del “trabajo”. Como

ya se dijo, esta comprensión se corresponde con el momento de la circulación

simple de mercancía.

En el proceso de

producción inmediato, que es ante todo el momento

real, del trabajo, de creación de valor, no media cambio alguno. Aquí, el

capitalista hace uso de su derecho de disponer de lo que ha comprado: la

capacidad de trabajo del trabajador.

De lo anterior,

es posible precisar los supuestos nunca explicitados por la economía tradicional

burguesa pero que subyacen al análisis que expone:

1º) Relación

entre dos propietarios en igualdad de condiciones para operar entre ellos.

2º) El salario

(W) como pago equitativo por el esfuerzo laboral.

3º) Condiciones

de libre competencia en el mercado de trabajo.

En consecuencia,

lo que no muestra (lo invisible) el

modelo burgués se resume de la siguiente manera:

- La relación entre trabajadores y capitalistas se da en dos momentos: el momento formal de intercambio, que oculta la desigualdad y la no equivalencia del intercambio pero manteniendo la “apariencia” de la equidad del mismo; y el momento real, donde se da el uso efectivo de la fuerza de trabajo.

- La disociación entre la propiedad de los medios de producción (Mp) y los trabajadores asalariados (Tw) constituye el fundamento real de la relación capitalista de intercambio.

- La organización social del trabajo como trabajadores no propietarios y propietarios no trabajadores determina la subordinación económica del trabajo al capital, es coacción económica.

- El proceso de trabajo es la fuente de la riqueza social apropiada de forma privada por el K, a través de la explotación de la clase trabajadora.

- Se trata de una relación económica-laboral de dominio sobre el trabajador mediada por el dinero que corresponde a la circulación simple de mercancías, pero lo hace en función de capital y no sólo de dinero.

- En realidad la relación entre trabajadores asalariados y capitalistas no está definida por tal “interacción libre” o “libre competencia” en tal supuesto mercado ya que no se trata de una relación entre iguales con similares poderes económicos, jurídicos, políticos, etc.; por el contrario, existe una asimetría estructural básica, ésta queda oculta por el énfasis puesto en el mercado, que por definición, es el ámbito de los intercambios equivalentes.

- La economía burguesa capta sólo la manifestación directa de la relación (apariencias), todo lo anterior no es visible a la conciencia inmediata de la población trabajadora y no trabajadora, por tanto: el trabajador es dueño de su Ft; no existe coacción a vender su tiempo, el salario cubre sus necesidades, no habría explotación de Ft ya que el salario se paga por toda la jornada laboral.

Octubre 2019

Referencias

bibliográficas

Azcurra, F. (2017). La economía como ciencia estricta. 2 Edición.

Ediciones Cooperativas. Buenos Aires.

Engels, F. (1971). El sistema de trabajo asalariado; Editorial

Progreso, Moscú.

Madrid, L. y Azcurra, F. (2017). La abolición del trabajo

asalariado. 1era Edición. Ediciones Cooperativas. Buenos Aires.

Marx, K. (1978). El Capital, Libro III, vol. 8, p. 1116, Siglo XXI

Editores.

Marx, K. (1980). Théories sur la Plusvalue, I, Editions Sociales, p.456.

FCE; TOMO 12, p. 362 París.

Seldon, A. y Pennance, F. (1968). Diccionario de economía. 1era

Edición. Oikos-tau Ediciones. Barcelona.

Comentarios

Publicar un comentario